Este artículo pretende dar a conocer de forma sencilla en qué consisten los restos líticos procedentes de la talla y qué tipo de información aportan al conocimiento científico contribuyendo a la construcción de interpretaciones históricas.

Por su resistencia a la degradación y la ubicuidad de las materias primas, las herramientas de piedra y los restos resultantes de su fabricación son muy abundantes en los yacimientos arqueológicos. Esto supone que estos materiales sean una de las principales fuentes de conocimiento para la Prehistoria, fundamentalmente. Por ello han sido y son uno de los focos principales de la investigación en Arqueología Prehistórica, generando una abundantísima literatura científica y diversos tipos de aproximaciones teóricas y metodológicas.

Para poder interpretar la información que proporcionan estos restos es necesario que éstos pasen por un proceso de trabajo laborioso desde su registro en el yacimiento, hasta su depósito en el museo. Este proceso consiste en la recuperación de cada pieza y la documentación en campo de su posición exacta, el remontaje, la clasificación, la descripción de sus características, su lectura tecnológica, el estudio traceológico si procede y su representación gráfica. Todos estos trabajos dan como resultado un conjunto de datos que son los que al final se interpretan.

![]() |

| Fig. 1 - Dibujos a tinta de materiales líticos tallados. Por DIBUJANTES DE ARQUEOLOGÍA |

Breve historia de la disciplina

A la vista de cualquier persona ajena al conocimiento de este tipo de restos, éstos no parecen más que fragmentos de piedra, con la salvedad de algunas cuyo significado parece muy evidente, como son algunas puntas de flecha. Por ello, es imprescindible el reconocimiento de aquellas primeras personas que comenzaron a plantearse que algunas piedras con filos cortantes y formas extrañas podrían haber sido obra de nuestros antepasados.

Uno de aquellos primeros que podíamos considerar prehistoriadores fue Boucher de Perthes, quien expuso en su publicación de 1847, Antiquités celtiques et antediluviannes, la presencia del ser humano en el Pleistoceno (el primer período del Cuaternario). Esta afirmación, contraria a los escritos bíblicos que se tomaban como referencia en aquella época, fue producto de la observación de la aparición de herramientas de piedra (interpretadas como tales por Boucher de Perthes) junto a especies animales extinguidas en yacimientos de terrazas fluviales como Abbeville (yacimiento epónimo del Abbevillense) y Saint-Acheul (que da nombre al Achelense). Este excepcional descubrimiento fue anterior a la publicación de El origen de las especies en 1859 por Charles Darwin. Solamente después de que se planteara la posibilidad de una evolución de las especies, se empezó a reconocer el valor de la publicación de Boucher de Perthes y, por tanto, se reconocía que la especie humana había fabricado aquellas herramientas en un momento coetáneo a la existencia de especies extintas.

A partir de ese momento, los descubrimientos se sucedieron y condujeron al reconocimiento oficial de la Prehistoria. Desde entonces y hasta la mitad del siglo XX aproximadamente el estudio de estos materiales consistía en lo que se denomina Tipología (Cahen et al. 1981), es decir, en la clasificación en tipos únicamente de los restos líticos que se consideraban útiles o herramientas y en plantear una evolución de los tipos de herramientas conforme a una evolución cultural única como si fueran fósiles paleontológicos. De esta época procede el concepto de fósil director, que consideraba los tipos clave que definían una cultura.

En la segunda mitad del siglo XX, empezó a considerarse de importancia la manera en que aquellas herramientas prehistóricas fueron fabricadas, lo que fue el origen de la aproximación tecnológica. Este tipo de estudios surgió en parte por la influencia de la etnología. En este período hay que destacar a dos investigadores que encabezaron sendas corrientes en los estudios del Paleolítico europeo. Por un lado, François Bordes que desarrolló la aproximación cultural mediante el método tipológico-estadístico (Bordes, 1961) y, por otro lado, André Leroi-Gourhan que inauguró la corriente paleoetnológica y que introdujo en Prehistoria el concepto de Cadena Operativa (Leroi-Gourhan, 1964-1965), procedente de la Etnología. Este concepto se ha desarrollado posteriormente constituyendo una de las principales herramientas metodológicas en los estudios de tecnología lítica (Bar Yosef y Van Peer, 2009). Este concepto sugiere que todos los procesos de trabajo se pueden dividir en fases hasta la consecución del objetivo final. Esto permite la ordenación de los restos que se generan en cada fase del proceso y analizar la información que procede de cada uno de ellos.

Es a partir de los años 80 del siglo XX cuando verdaderamente se produce el desarrollo de los estudios en tecnología lítica. Los artefactos líticos son considerados plenamente como evidencias del comportamiento humano en su dimensión técnica, económica y social (Pelegrin, 1990). Los estudios de los yacimientos prehistóricos pasan a ser multidisciplinares y los datos que proporcionan los restos líticos son contrastados con los arqueofaunísticos (los restos de animales aportados o procesados en los yacimientos), los traceológicos (las huellas originadas por la utilización de las herramientas), los tafonómicos (los procesos de formación y alteración de los yacimientos), etc. Como consecuencia de todo ello, además aparece la Arqueología Experimental (p. ej. Bordes 1947; Tixier et al. 1980), que persigue la contrastación de hipótesis mediante el diseño de experimentos que, en muchas ocasiones, incluyen la réplica de los procesos de trabajo que dieron lugar a los restos estudiados. La experimentación en Arqueología tuvo como punto de partida el estudio tecnológico de los restos líticos.

Por último, hay que destacar la importante innovación metodológica que se ha llevado a cabo a partir de entonces. No solamente se trata de la incorporación de las llamadas nuevas tecnologías, sino de una auténtica revolución metodológica que se extenderá a toda la Ciencia Arqueológica. El desarrollo de los estudios en tecnología lítica impulsó la necesidad de llevar a cabo un registro riguroso como el registro de las coordenadas de cada objeto en un espacio tridimensional (Laplace y Méroc, 1954) o la realización de remontajes (Cziesla et al. 1990) que consiste en reunir los fragmentos tallados, como si de un puzzle se tratara, revertiendo el trabajo realizado, por no olvidar el desarrollo de una representación gráfica específica (Dubois, 1976).

Breve historia del empleo de herramientas de piedra

La elaboración de herramientas de piedra mediante la talla comienza hace 2,5 millones de años y esto desató una maquinaria evolutiva muy potente. Fue la aparición de la fabricación de estas herramientas y su utilización las que favorecieron la evolución cognitiva y cultural del ser humano (Ambrose, 2001). Es decir, la posibilidad de que un homínido fuera capaz de fabricar herramientas cortantes mediante la transformación de determinadas piedras cuya fractura es predecible, facilitó el acceso a recursos cárnicos, por ejemplo, y mejorar su alimentación. Este descubrimiento abrió la puerta a la mejora de dichos instrumentos y nuevas formas de fabricarlos, así como la posibilidad de acceder a nuevos recursos. El surgimiento de la tecnología, conllevó la necesidad de desarrollar la abstracción y la anticipación: la abstracción de la idea de objeto o proyecto a fabricar y la capacidad de anticiparse al resultado de efectuar un golpe en un lugar determinado, con una herramienta, una fuerza y de una manera determinada, sobre un tipo de roca determinada. A partir de ese momento, las herramientas de piedra pasaron a ser insustituibles a lo largo de todo el Paleolítico.

Con el Neolítico aparecen nuevos usos como las hojas para hoces. En el Calcolítico (Edad del Cobre) los artesanos especializados en la talla alcanzan su máximo nivel técnico, al menos en la Península Ibérica. La destrucción de las redes de intercambio de sílex, junto con la introducción paulatina del metal en la vida cotidiana, provocó que el uso y, sobre todo, la fabricación de herramientas de piedra, entraran en recesión y pasase a una producción doméstica en la Edad del Bronce.

En épocas históricas se mantuvo relegada a ámbitos muy restringidos. La introducción de la pólvora y las armas de fuego marcan un repunte en la talla del sílex, iniciándose por primera vez la producción industrial de piedras de fusil. La elaboración de dientes de trillo es la última producción de piedra tallada que desaparece a mediados del siglo XX en algunos lugares como España.

Por último, a pesar de la influencia de la cultura occidental y la urbanización global, la elaboración y uso de herramientas y adornos personales en piedra tallada aún pervive en algunas sociedades africanas y asiáticas.

Tipos de restos y su interpretación

La talla de la piedra se basa en la aplicación de una fuerza (Whittaker, 1994) a unas determinadas rocas cuyo tipo de fractura (concoidea) hace que ésta sea predecible y controlable. El objeto de esta acción es partir la roca de una determinada manera que produzca un filo cortante en una pieza de una forma más o menos predefinida o planificada. Estos filos pueden transformarse, dividirse o reforzarse mediante trabajos posteriores.

Las rocas más comúnmente utilizadas son el sílex (y todas las rocas silíceas en general), la cuarcita y la obsidiana. Cada una tiene unas características apropiadas para diferentes tipos de herramientas y, en general, los grupos humanos se han adaptado a la disponibilidad de rocas de áreas más o menos amplias en su entorno. La talla puede realizarse mediante percusión o presión (Tixier et al 1980), con instrumentos de piedra (percutores denominados duros), de asta o madera (percutores blandos o elásticos y presionadores) o metálicos (percutores y presionadores).

Tallar la piedra genera una cantidad de restos muy grande ya que se desprenden de cada golpe no solamente el fragmento deseado, sino también otros más pequeños. Además, dependiendo de la complejidad del trabajo realizado, para conseguir la herramienta final, debe darse forma a la roca inicial. Son los restos de la fabricación, junto con los instrumentos líticos ya elaborados y utilizados, los materiales que encontramos los arqueólogos en los yacimientos. La interpretación de estos restos depende de la reconstrucción de los procesos de trabajo y de su estudio. Los restos pueden ordenarse, como ya hemos explicado, según la fase de trabajo en la que se han producido (la Cadena Operativa), teniendo en cuenta que cualquier resto puede haber sido abandonado sin que el proceso de trabajo se haya terminado, o puede haber sido aportado al yacimiento en una fase de transformación intermedia.

De esta manera, la Cadena Operativa de fabricación de herramientas de piedra, se compone de las siguientes fases: adquisición de la materia prima, configuración, producción de soportes, retoque o fabricación de herramientas, utilización de dichas herramientas y abandono. El reciclaje, es a su vez una parte del trabajo.

1.- El primer paso para transformar las rocas en herramientas es el aprovisionamiento de las materias primas. Los grupos humanos conocen su entorno y el lugar en el que se encuentran las rocas apropiadas. Estas rocas aparecen en forma de roca masiva, nódulos, fragmentos o cantos rodados. El análisis del comportamiento con respecto a esta fase del trabajo nos proporciona información sobre el territorio frecuentado por los grupos prehistóricos, sus técnicas extractivas, su capacidad de organización en trabajos colectivos como la cantería y la minería, y el transporte e intercambio de estas materias. Esto a su vez puede ayudarnos a interpretar cuáles eran las relaciones sociales entre grupos y a valorar cuestiones relacionadas con costes en términos de trabajo invertido.

2.- Una vez obtenida la materia prima los bloques deben transformarse en soportes y herramientas en las fases de configuración y producción. Los nódulos que empiezan a tallarse se denominan núcleos y los fragmentos que se extraen de ellos son lascas o láminas, además de desprenderse multitud de restos de talla.

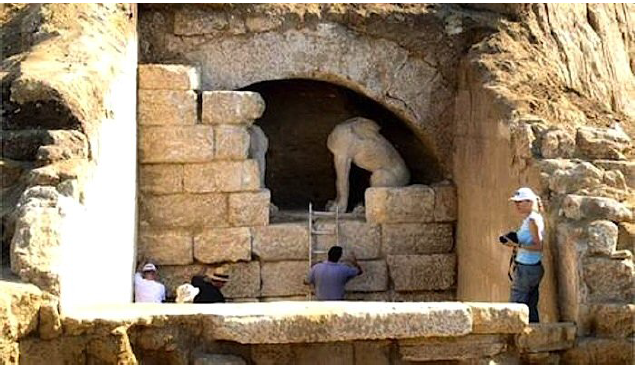

![]() |

| Fig. 2 - Análisis y toma de dimensiones de un núcleo de sílex. Foto: DIBUJANTES DE ARQUEOLOGÍA |

El estudio de esta fase nos informa sobre las capacidades cognitivas de los individuos que tallan y sus habilidades técnicas: su capacidad de planificación, de organización y de abstracción. Esta parte está íntimamente relacionada con la evolución humana ya que parece ser que la tecnología lítica puso en marcha un mecanismo adaptativo que favoreció la evolución. Esta fase además implica información sobre la gestión de los recursos y la economía de medios, adaptando los gestos y las técnicas a la materia prima disponible.

La manera en que los restos líticos generados durante esta actividad fueron abandonados y se disponen en el espacio, aporta datos de gran calidad sobre cómo era la gestión de los espacios de trabajo y/o domésticos: la disposición de las tareas en lugares diferentes e incluso la jerarquización de individuos que tienen limitado el acceso a posiciones centrales y realizan sus actividades en las periféricas.

A este respecto es posible identificar diferentes niveles de destreza en la elaboración de las piezas, lo cual nos permite profundizar en la manera en la que diferentes sociedades prehistóricas transmitían el conocimiento técnico a la siguiente generación.

3.- La fase de retoque, enmangue y utilización de las herramientas contiene información indispensable para su interpretación y para la reconstrucción de los modos de vida prehistórico. Los restos correspondientes a esta fase son las herramientas propiamente dichas, como el bifaz, el hendedor, la raedera, el raspador, el perforador, el buril, las puntas de proyectil, piezas de hoz, piezas de trillo, piedras de fusil, etc.

Los tipos de herramientas utilizadas y sus formas implican un cierto grado de influencia aportada por la tradición de los grupos, así como de las necesidades que dieron pie a su fabricación. El uso de estas piezas se analiza mediante los estudios traceológicos o de huellas de uso. Estos estudios consisten en observar, caracterizar e interpretar las alteraciones que la utilización de las herramientas produjo en su superficie.

El conocimiento de los usos de las herramientas implica saber qué actividades tuvieron lugar en el yacimiento y nos informan sobre si se pusieron en prácticas estrategias más elaboradas o más expeditivas en el consumo de determinados recursos, aparte de conocer la economía de un grupo.

4.- Por último, existen piezas que avalan la práctica de reciclaje o reutilización de los instrumentos. Es imprescindible estudiar este tipo de comportamiento para valorar la economía de medios e interpretar las razones de su existencia. El reciclaje en la Prehistoria es una constante. Es una práctica que se realiza incluso en condiciones de abundancia de un recurso, en este caso, la piedra. Quizás nos resulte algo extraño de asumir ya que nuestra sociedad de consumo apenas acaba de concienciarse y recuperar una práctica prehistórica.

Autores

Bibliografía

AMBROSE (2001): Palaeolithic Technology and human Evolution. Science 291.

CAHEN, D., C. KARLIN, L. H. KEELEY y F. VAN NOTEN, (1981): "Mèthodes d'analyse technique, spatiale et fonctionnelle d'ensembles lithiques", Hellinium, 20.

BAR-YOSEF, O. and VAN PEER, PH. (2009): “The ‘Chaîne Opératoire’ Approach in Middle Paleolithic Archaeology”. Current Anthropology 50 (1): 103-131.

BORDES, F. (1947): «Etude comparative des différentes techniques de taille du silex et des roches dures». L'Anthropologie, tome 51.

BORDES, F. (1961): Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Delmas, Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux, Mémoire no 1 (1961), réédition CNRS, 1988.

BOUCHER DE PERTHES, J. (1847): Antiquités celtiques et antédiluviennes. Mémoire sur l'industrie primitive et les arts à leur origine. Paris.

CZIESLA, E., S. EICKHOFF, N. ARTS, and D. WINTER (eds.), 1990: The Big Puzzle. International Symposium on Refitting Stone Artefacts. Studies in Modern Archaeology 1. Bonn: Ho¬los.

DAUVOIS, M. (1976): Précis de dessin dynamique et structural des industries lithiques préhistoriques. Périgueux: Pierre Fanlac.

LAPLACE, G. et MEROC, L. (1954) : «Application des coordonnées cartésiennes à la fouille d'un gisement ». Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. LI, p. 58-66.

LEROI-GOURHAN, A. (1964-1965): Le Geste et la Parole, 1: Technique et langage, 2: Mémoire et les Rythmes. Paris, Albin Michel.

PELEGRÍN, J. (1990): "Prehistoric lithic technology: some aspects of research". Archeological Review from Cambridge, 9 (1).

TIXIER, J., INIZAN, M. L. y ROCHE, H. (1980): Préhistoire de la pierre taillée. 1: terminologie et technologie. Antibes: C.R.E.P.

WHITTAKER, J.C. (1994): Flintknapping. Making and Understanding Stone Tools. Austin: University of Texas Press.