An announcement by the Greek Ministry of Culture on 19th January 2015 has revealed that the skeletal remains uncovered by archaeologists in November 2014 within the tomb beneath the Kasta Mound at Amphipolis comprised around 550 bones and bone fragments. Of these 157 fragments have so far been firmly assigned to one of five distinct individuals:

1.A woman aged at least 60 at death and 1.57m tall, whose bones, including a skull and a jaw bone with a single tooth, were the principal remains found in the cist grave within the bottom 1m of the grave cut

2.A man 1.68m tall in his mid to late thirties, who was slain by blows of a knife or sword to the torso

3. A man 1.62-1.63m tall in his early to mid forties with a healed fracture to the radius bone of his right forearm just above the wrist

4.A newborn infant of indeterminate sex

5.A fifth individual of indeterminate age and sex represented by only 9 cremated bone fragments and being the only cremated burial among the five individuals catalogued

All the remains were significantly disturbed and fragmentary and some of the interspersed bone fragments have been assigned to animals including long bones from at least one horse. The Ministry of Culture further stated on 21st January that there were no human remains other than from these five individuals among the 550 bones found and that all the remains had been unearthed concentrated in a depth range below the floor of the chamber between 6.6m and 8.9m towards the bottom of the cist grave cut.

This plethora of human and animal remains constitutes a considerable challenge for anyone seeking to identify the principal occupant of the Amphipolis tomb and thereby solve the tantalising mystery enveloping the largest tomb ever excavated in Greece.

Two main hypotheses deserve consideration at this time:

1.The uncremated remains of the elderly woman and the two middle-aged men belong to original occupants of the Amphipolis tomb, who were interred in the last quarter of the 4th century BC

2.The cremated remains are from the original occupant of the tomb, whereas the uncremated remains represent later (perhaps Roman) re-use of a robbed out early Hellenistic tomb

Other hypotheses will only merit consideration in the case that the firm and frequently reiterated dating of the tomb to the last quarter of the 4th century BC by the archaeologists is placed in doubt by new evidence or revised analyses of the existing evidence.

In the case of the first hypothesis there are strong indications from the evidence that the elderly woman was the principal occupant of the tomb and the person whose fame and importance merited the grandeur of its decorations and its enormous dimensions:

1.The fact that the bones of the elderly woman were the main bones found concentrated near and within of the original cist grave in the depth range 7.8m to 8.9m below the chamber floor (i.e. lower that the distributions of the bones of the other individuals) and that hers is the most complete skeleton including the skull (Figure 1) is suggestive that she was the cist’s original occupant and that the other individuals were satellite burials above hers.

2.The statues of female sphinxes at the entrance to the Amphipolis tomb echo the sculptures of female sphinxes incorporated in the thrones of two late 4th century BC queens of Macedon, including the throne of Alexander’s grandmother Eurydice. Both were found in the Royal Cemetery at Aegae.

3.The caryatids appear to be priestesses of Dionysus and cult activities connected with Dionysus are particularly associated with leading queens of Macedon in the late 4th century BC (especially Olympias).

4.The Persephone figure in the mosaic would appear to represent the principal occupant, in which case she should be an important queen of Macedon.

5.Two Macedonian queens may have been killed at Amphipolis in the late 4th century BC according to surviving ancient accounts: Olympias in 316BC and Roxane in 310BC.

![]() |

| Fig 1. Bones from the skeleton of a woman aged 60+ at death found in and around the cist grave in the Amphipolis tomb |

In my first article about the Amphipolis tomb, written on 6th September 2014, even before the caryatids were announced, I suggested that Olympias is the most likely occupant of the Amphipolis tomb, provided that the dating of the tomb to the last quarter of the 4th century BC by the archaeologists is correct. The key question now is whether the woman in her early sixties might be Olympias. In order to answer this question in is necessary to consider the complex question of Olympias’s age when she died in 316BC.

Firstly, it should be noted that we have no direct or definite information regarding the year of Olympias’s birth. No surviving account from antiquity nor any known inscription provides any information on her exact age at death. Instead we are reliant on inferring a possible range for the year of the queen’s birth based on the known events from the earlier part of her life. There are three events of which we have some particular knowledge:

1.Betrothal to Philip of Macedon, when he and she were initiates of the Mysteries of the Great Gods on the Aegean island of Samothrace

2.Marriage to Philip

3.The birth of her son Alexander

Among these three events we only have an explicit date for the last. Plutarch states clearly that Alexander the Great was born on 20th July 356BC in the Julian calendar. This date is very likely to be exactly correct and it is certainly correct to within a few months. This has the effect of placing an extreme lower limit on Olympias’s age at death. It is highly unlikely that she was younger than thirteen at the time of Alexander’s birth, so she cannot have been younger than about fifty-three when she died. In all probability she was significantly older. Clearly we can also conclude that the marriage to Philip cannot have taken place later than 357BC, but again that is only a latest date. It is significantly possible that the marriage took place years earlier. Although Alexander is not known to have had any older siblings, it is possible either that Olympias was slow to conceive by Philip or that she had previous pregnancies that were victims of the very high rates of perinatal mortality that prevailed at the time.

Although we have no date for the Samothrace betrothal, William Greenwalt (“Philip II and Olympias on Samothrace: A Clue to Macedonian Politics During the 360s” in Macedonian Legacies, ed. Timothy Howe and Jeanne Reames, pp79-106, 2008) has argued that Philip simply had no opportunity to attend the Mysteries of the Great Gods between his accession as king in about 360BC and 357BC and he also notes that Philip was a hostage at Thebes for some years until 365BC. Therefore he suggests that the betrothal took place some time in the approximate period 364-361BC. Plutarch writes that Philip actually fell in love with Olympias on Samothrace, which implies that she was at least in her early teens at the time of her betrothal. Furthermore, I have suggested that the painting of a man and a woman wearing red belts either side of a sacrificial bull that was recently discovered in the Amphipolis tomb (Figure 2) probably depicts Philip and Olympias at the Mysteries on Samothrace (on the assumption that the tomb belongs to Olympias). The painting is poorly preserved, but the woman would appear to be at least in her later teens. Thus it would easily be possible on the available evidence for Philip to have become betrothed to Olympias as early as 364BC and for Olympias to have been in her late teens at the time. That would put her age at death in the middle sixties. Clearly, the woman from the Amphipolis tomb who died at 60+ years of age is an excellent fit for Olympias. No other Macedonian queen or member of the Royal Family is known who died in the last quarter of the 4th century BC at the age of 60+ (Roxane is excluded, since she was murdered in her thirties and Cleopatra, the daughter of Olympias is excluded, since she was killed in her forties). Among all the many candidates suggested for the occupant of the Amphipolis tomb prior to the announcement of the results from the bone analyses, Olympias is the only female who may have died in her early sixties.

![]() |

| Fig. 2. A man (left) and woman (right) wearing red belts and dancing either side of a sacrificial bull (centre) in a painting discovered in the Amphipolis tomb |

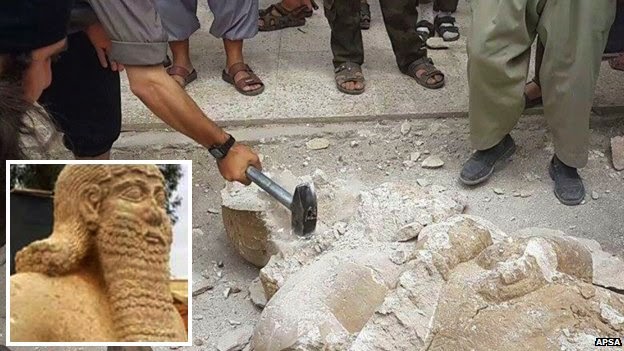

On the assumption that the 60+ woman is Olympias, it is interesting to speculate on the possible identities of the other sets of remains discovered in the tomb. My hypothesis has been that Olympias was not cremated, because she was interred in haste by Cassander in the cist tomb following her killing in 316BC as a criminal condemned by the Macedonian Assembly. However, I have inferred that Cassander subsequently allowed the surviving members of the Royal Family to erect the elaborate Kasta Mound tomb over the simple cist grave in the context of an attempt to establish a reconciliation with the Royal Family. He was compelled to seek such a reconciliation because the generals in the wider empire and particularly his backer in Asia, Antigonus, insisted at that time that Alexander IV should ultimately inherit the throne. Any adult remains added to the tomb later than the construction of the original cist grave, for example during the construction of the Kasta Mound, would be likely to have had a normal cremation funeral. Therefore an immediate inference would be that the two uncremated males are likely to have been satellite burials at the time of Olympias’s murder. They could therefore be either relatives or supporters of Olympias who were slain with her. The bones of the younger man (Figure 3) exhibit clear signs of fatal wounds inflicted upon his torso with a steel blade (Figure 4). Although no such signs are reported for the elder of the pair, more of his skeleton is missing or unidentified in the relevant areas (Figure 5). There is an historical record that Olympias’s most senior commander, Aristonous, was killed at Amphipolis at the same time as the queen and his age at death was potentially consistent with the elder of the two males (i.e. mid-forties), since he had previously served as one of Alexander’s Bodyguards (most senior courtiers). He had been persuaded to surrender to Cassander by a message from Olympias. Despite having promised to let him live, Cassander immediately arranged his murder by the relatives of one of his enemies.

Another of Olympias’s senior commanders, Monimus, is also recorded to have surrendered to Cassander at Pella shortly before Aristonous surrendered Amphipolis. There is no record of Monimus’s fate or of his age, but the younger male in the Amphipolis tomb could possibly be Monimus on the grounds that, since Cassander arranged the murder of Aristonous after his surrender, it is quite likely that he arranged the murder of Olympias’s other general too. Certainly, nothing more is heard of Monimus in the ancient accounts.

![]() |

| Fig. 3 Identified bones from the skeleton of the younger male (mid-thirties) |

![]() |

| Fig. 4. Unhealed cut marks on bones from the skeleton of the younger male |

![]() |

| Fig. 5. Identified bones from the skeleton of the elder male (mid-forties) |

The few cremated bone fragments found in the tomb (Figure 6) are from an adult of indeterminate age and sex. This individual received a high status cremation funeral. It is possible that these remains come from the funeral of a supporter or relative of Olympias who died honourably at the same time as her and so received a proper funeral. However, it is perhaps more probable that they represent a later addition to the tomb of the remains of some eminent relative of Olympias, who died honourably during the period of the construction of the Kasta Mound monument (c.315-310BC). It appears that only 9 cremated fragments were found in the cist tomb filling. This may hint that the remains had stood in an urn or larnax in the chamber above the cist grave at the time that the tomb was desecrated. That could explain why only a small part of the remains found their way into the cist tomb backfill.

The question therefore arises as to whether there is any prominent relative of Olympias who died in the period 315-310BC and whose tomb is otherwise unknown. An interesting possibility is that these are the ashes of Olympias’s nephew Aeacides, who was killed in battle in 313BC by Cassander’s younger brother, Philip (Diodorus 19.74.3-6). He was the former king of Epirus, who had brought his army into Macedon with Olympias in 317BC to help her seize control of the country, so he was very closely associated with the queen in life. Philip sent prisoners from Epirus back to Cassander in Macedon in 313BC, so it is quite possible that he also sent the cremated remains of his opponent Aeacides as well.

![]() |

| Fig. 6. Cremated bones of an adult of indeterminate age and sex |

One objection to the candidacy of Olympias as the occupant of the Amphipolis tomb that has continually been voiced over the past five months is the belief that the queen died at Pydna on the Aegean coast near the southern border of Macedonia around 160km from Amphipolis. I would like to show why this belief is mistaken with reference to the main academic paper on which it has been based. This paper is “The Tomb of Olympias” by Charles Edson in Hesperia, Volume 18, Issue 1, pp. 84-95, 1949. The paper looks at a series of fragmentary inscriptions found near Makriyialos (the precise location of Pydna remains unknown but the general vicinity of Makriyialos is probable.) In fact only one of these inscriptions seems to mention a “tomb of Olympias”, as these words appear in the second line of the fragment (Figure 7).

The fragment has been dated to the 2nd century BC mainly on the basis of the style of its letters. This was approaching two centuries after the death of the mother of Alexander. Her fame was such that it led to many other women in Northern Greece being named Olympias. For example, there was another queen of Epirus named Olympias in the early third century BC. She was a daughter of Pyrrhus, who also twice ruled Macedon. Furthermore, Olympias was originally an honorific rather than a name. It literally means “one of the goddesses from Mount Olympus”. The significance of this is that Pydna stood at the foot of Mount Olympus, so it is alternatively possible that the word was being used with its literal meaning in an inscription found in the shadow of the mythical home of the gods. Hence it is entirely uncertain whether the Olympias mentioned in the inscription is the mother of Alexander or some other Olympias or a reference to an actual Olympian goddess.

![]() |

| Fig. 7. Fragmentary inscription found near ancient Pydna referring to a tomb of Olympias in its second line. |

However, Edson argued in his paper: “…it was at Pydna in 316 BC that Cassander besieged Olympias, starved her forces into submission, caused her to be condemned to death by the Macedonian army assembly and executed by the relatives of those Macedonians whom she herself had so recently put to death (Diodorus, 49.50-51). From Diodorus’ account there can be no doubt whatsoever that Olympias was put to death at Pydna.”

It is easy to appreciate that this statement is completely mistaken by reading the account by Diodorus to which Edson refers.

Diodorus 19.49-51: “Although Cassander had shut Olympias into Pydna in Macedonia, he was not able to assault the walls because of the winter storms, but by encamping about the city, throwing up a palisade from sea to sea, and blockading the port, he prevented any who might wish to aid the queen from doing so. And as supplies were rapidly exhausted, he created such famine among those within that they were completely incapacitated. In truth, they were brought to such extreme need that they gave each soldier five choenices of grain per month, sawed up wood and fed the sawdust to the imprisoned elephants, and slaughtered the pack animals and horses for food. While the situation of the city was so serious and while Olympias was still clinging to hopes of rescue from outside, the elephants died from lack of nourishment, the horsemen that were not in the ranks and did not receive any food whatever nearly all perished, and no small number of the soldiers also met the same fate. Some of the non-Greeks, their natural needs overcoming their scruples, found flesh to eat by collecting the bodies of the dead. Since the city was being quickly filled with corpses, those in charge of the queen’s company, though they buried some of the bodies, threw others over the city wall. The sight of these was horrible, and their stench was unbearable, not merely to ladies who were of the queen’s court and addicted to luxury, but also to those of the soldiers who were habituated to hardship. As spring came on and their want increased from day to day, many of the soldiers gathered together and appealed to Olympias to let them go because of the lack of supplies. Since she could neither issue any food at all nor break the siege, she permitted them to withdraw. Cassander, after welcoming all the deserters and treating them in most friendly fashion, sent them to the various cities; for he hoped that when the Macedonians learned from them how weak Olympias was, they would despair of her cause. And he was not mistaken in his surmise about what would happen: those who had resolved to fight on the side of the besieged forces changed their minds and went over to Cassander; and the only men in Macedonia to preserve their loyalty were Aristonous and Monimus, of whom Aristonous was ruler of Amphipolis and Monimus of Pella. But Olympias, when she saw that most of her friends had gone over to Cassander and that those who remained were not strong enough to come to her aid, attempted to launch a quinquereme and by this means to save herself and her friends. When, however, a deserter brought news of this attempt to the enemy and Cassander sailed up and took the ship, Olympias, recognising that her situation was beyond hope, sent envoys to treat of terms. When Cassander gave his opinion that she must put all her interests into his hands, she with difficulty persuaded him to grant the single exception that he guarantee her personal safety. As soon as he had gained possession of the city, he sent men to take over Pella and Amphipolis. Now Monimus, the ruler of Pella, on hearing the fate of Olympias, surrendered his city; but Aristonous at first was minded to cling to his position, since he had many soldiers and had recently enjoyed a success. That is, a few days before this in a battle against Cassander’s general Cratevas he had killed most of those who faced him, and when Cratevas himself with two thousand men had fled to Bedyndia in Bisaltia, he invested him, took him by siege, and dismissed him on terms after taking away his arms. Aristonous, encouraged by this and ignorant of the death of Eumenes, believing, moreover, that Alexander and Polyperchon would support him, refused to surrender Amphipolis. But when Olympias wrote to him demanding his loyalty and ordering him to surrender, he perceived that it was necessary to do as ordered and delivered the city to Cassander, receiving pledges for his own safety. Cassander, seeing that Aristonous was respected because of the preferment he had received from Alexander, and being anxious to put out of the way any who were able to lead a revolt, caused his death through the agency of the kinsfolk of Cratevas. He also urged the relatives of those whom Olympias had slain to accuse the aforesaid woman in the general assembly of the Macedonians. They did as he had ordered; and, although Olympias was not present and had none to speak in her defence, the Macedonians condemned her to death. Cassander, however, sent some of his friends to Olympias advising her to escape secretly, promising to provide a ship for her and to carry her to Athens. He acted thus, not for the purpose of securing her safety, but in order that she, condemning herself to exile and meeting death on the voyage, might seem to have met a punishment that was deserved; for he was acting with caution both because of her rank and because of the fickleness of the Macedonians. As Olympias, however, refused to flee but on the contrary was ready to be judged before all the Macedonians, Cassander, fearing that the crowd might change its mind if it heard the queen defend herself and was reminded of all the benefits conferred on the entire nation by Alexander and Philip, sent to her two hundred soldiers who were best fitted for such a task, ordering them to slay her as soon as possible. They, accordingly, broke into the royal house, but when they beheld Olympias, overawed by her exalted rank, they withdrew with their task unfulfilled. But the relatives of her victims, wishing to curry favour with Cassander as well as to avenge their dead, murdered the queen, who uttered no ignoble or womanish plea. Such was the end of Olympias, who had attained to the highest dignity of the women of her day, having been daughter of Neoptolemus, king of the Epirotes, sister of the Alexander who made a campaign into Italy, and also wife of Philip, who was the mightiest of all who down to this time had ruled in Europe, and mother of Alexander, whose deeds were the greatest and most glorious.”

What is actually clear from this is that there was a space of at least several weeks between the surrender of Olympias at Pydna and her death. There was enough time for Cassander to send advance troops to Amphipolis 160km away; for Aristonous to refuse to surrender the city; for Aristonous’s response to reach Cassander; for a subsequent message from Olympias to reach Aristonous and for Cassander to receive news that Aristonous had finally surrendered. Diodorus says absolutely nothing about where Cassander and Olympias were during these weeks, for he is summarising a much longer account. Edson has merely assumed that they lurked at Pydna whilst the outcome of the war was being decided at Amphipolis. But in fact it is most unlikely that Cassander did not follow his advance party with his main army to secure first Pella and then Amphipolis. It is similarly improbable that he did not keep Olympias with him, having taken considerable trouble to get her into his hands and in view of the fact that many of her supporters were still at large in the country. The probability is that Cassander and Olympias had actually reached Amphipolis by the time that Aristonous surrendered. If so, Olympias actually died at Amphipolis.

Edson cites diverse reconstructions of the whole inscription based on the fragment (Figure 7) by two earlier scholars. But then in the light of his false assumption that Olympias died at Pydna, he proposes a third reconstruction that reads (see Figure 8 for the Greek):

“As you pass [the memorial] of [Neop]tolemus, [stranger, stay, that] you may

see the tomb [of famed] Olympia[s. Hel]enus, [bewailing] the race of impetuous

A[eacides], buried [his son in the bosom of] measureless [earth -----].”

![]() |

| Fig. 8. Edson's reconstruction of the fragmentary inscription found near ancient Pydna |

The parts in square brackets are the characters not on the fragment, but devised by Edson to complete the text. This reconstruction makes it seem that the “tomb of Olympias” was near the site at which the inscription was originally erected, so Edson used his reconstruction to complete his argument that the tomb of the mother of Alexander lay at Pydna.

However, Edson did additionally demonstrate that we have no idea how wide the original inscription was and where its edges lay relative to each side of the fragment. This means that Edson is reconstructing text into gaps of unknown size in formulating his reconstruction. This is a thing that cannot be done uniquely or reliably, because there are many alternative possibilities that are all good Greek and it is impossible to decide between them without making assumptions about what the text should be saying. It is apparent that Edson’s assumptions were founded on his false belief that Diodorus states that Olympias died at Pydna. Thus his whole argument is essentially circular and originated in a misreading of Diodorus’s account of Olympias’s death. Without the assumption that the tomb of Olympias lay at Pydna, the inscription could even be reconstructed to state that the tomb of Olympias lay at Amphipolis, given that we may insert virtually as many letters as we might require between each of its lines.

It should be clear from this discussion that Edson’s reconstruction actually has no value as evidence on where the mother of Alexander the Great was entombed and that the assertion that she died at Pydna is without firm foundation. In summary, all evidence known to me at this time remains completely consistent with the hypothesis that the Kasta Mound and the cist grave beneath it constitute the tomb of Olympias, the mother of Alexander, evidently accompanied by a few of her relatives and/or supporters.

Nevertheless, there is not enough evidence currently available to dismiss the alternative hypothesis that the cremated remains were the original high status 4th century BC burial; that this was robbed out in or before the Roman era and that the robbed tomb was re-used for several uncremated burials in the Roman period, when interment supplanted cremation as the main mode of burial. In this case determination of the sex or age of the original occupant will be challenging due to the paucity of the cremated remains. It would of course remain possible that the original occupant was Olympias, but many other possibilities could prove difficult to rule out.

However, it can already be argued that this alternative hypothesis is not very likely, because it is at odds with the mode of sealing of the tomb. It is very hard to explain why a Roman sealer of the tomb would not simply have erected a single mortared wall in front of the sphinxes. Unmortared walls are more characteristic of the Hellenistic period and the use of three layers of unmortared stone together with thousands of tonnes of riverbed sand suggests that the sealer was desperate to prevent access to the bone fragments, which were all that was left within. Why would a Roman have cared? Furthermore, the archaeologists have suggested that the cist grave appears to have preceded the construction of the Kasta Mound and the rest of the tomb. Yet the grave slot in the cist appears designed for a coffin rather than a cremation urn, so the idea that the uncremated corpses were added in the Roman period implies that the cist arrangement is later than the Kasta Mound.

Also on this question, the horse bones found among the remains may hint that the uncremated individuals were the original high status burials rather than from later re-use. The practice of flinging horses onto the funeral pyres of nobles and kings is rather Homeric. It can be found, for example, in the Iliad 23.117ff. But horse trappings were also among the residues from Philip II’s funeral pyre at Aegae that were afterwards deposited above the vault of his tomb. These led Manolis Andronikos to conclude that horses had been cremated on Philip II’s funeral pyre. It appears that the Amphipolis animal bones were not cremated, but they might nevertheless come from sacrifices to the uncremated dead.

The question of the latest date of datable material within the sealing wall that stood in front of the sphinxes could help to decide between the two current hypotheses. Any Roman material found within would militate in favour of the uncremated skeletons being later intrusions. Furthermore the results of extensive scientific tests on the remains will soon be revealed. The announcement on 19th January confirmed that the bones are now being subjected to a wide range of scientific analyses including:

1)Accelerator Mass Spectrometry (AMS) – this principally implies radiocarbon (i.e. carbon-14) dating of the bones

2)Radiographic studies – meaning X-rays to find hidden damage within the bones

3)Histological studies, which means microscope studies of the cell structure of the bones

4)DNA analysis, which should reveal any family relationships between the uncremated dead – the root cavity in the single tooth from the 60+ woman is a good prospective source of genetic material for DNA analysis, but signatures might be obtainable from any of the uncremated bones

5)Carbon and nitrogen isotope ratio studies – this should illuminate the diet of the individuals – different sources of protein (meat, fish, dairy, grain…) give different isotope mixes of carbon and nitrogen in their consumers

6)Strontium isotope ratio measurements – for example, the ratio of strontium-86 to strontium-87 varies with local geology, since older rocks have proportionately more strontium-87 - strontium tends to be absorbed via foodstuffs into the bones and teeth of the inhabitants – interestingly tooth enamel forms in childhood, so the strontium ratio in tooth enamel records the geology of the locality in which the person grew up, whereas bone strontium ratios will reflect the geology of the place where the individual spent the last seven to ten years of their life

The carbon dating should prove decisive between the main hypotheses by dating the bones to within about a fifty-year time slot. The strontium isotope ratios will also be extremely important. It is a prediction of the theory that the 60+ woman is Olympias that her tooth enamel strontium isotope ratios should reflect her childhood in Epirus: specifically Molossia and the area around Dodona. For this purpose it will be necessary that adequate tooth enamel survives from the single tooth found in the mandible of the 60+ woman. Furthermore, Olympias was resident in Epirus for a number of years before her return to Macedon a year before her death, so strontium isotope ratios associated with Epirus could be found in her bones as well. The prospect of these test results means that there is some hope that these further analyses will provide a conclusive resolution to the ongoing identity crisis for the Amphipolis tomb.

Just one of the individuals found within the tomb remains to be discussed, regarding whom I have one slightly sensational possibility to put forward. On the assumption that the 60+ woman is Olympias, we should expect that the infant child (Figure 9) might be closely related to her in some way. It happens that history records the infant mortality of just one close relative of Olympias. Furthermore the record comes from one of the most extraordinary manuscripts on Alexander’s career, which was itself destroyed by Allied bombing of the German town of Metz in 1944. Fortunately, however, transcriptions of this manuscript were published in 1886 and 1901, so its Latin text still survives today. In Section 70 of this Metz Epitome there is a record that a child of Alexander and Roxane died during Alexander’s voyage down the River Indus in 326BC. This was about a year after Alexander’s marriage to Roxane, so the child can only have been up to months old. If the Kasta Mound is the tomb of Olympias, it must have been built whilst Roxane was living in nearby Amphipolis between 316-310BC. So the question arises as to whether Roxane might have kept the remains of her first child and brought them back with her from India? Further to that, might she have considered the tomb of the child’s grandmother to be a good place eventually to bury the child’s remains? The answer to both these questions is a tentative yes, although there are clearly other possible ways in which an infant’s remains could have ended up in the tomb. This leaves us with the possibility that the greatest prize from the Amphipolis tomb may be not just the DNA signature of Alexander’s mother, but also the DNA signature of one of Alexander’s children. Such a DNA match between the 60+ woman and the infant will be easy to check for, if both sets of remains yield DNA signatures. The infant’s DNA should also show some signs of Roxane’s Afghan origins. Such a match will be of great importance should it be observed, because the combined DNA of two such close relatives of the king would tell us a great deal about the DNA of Alexander himself.

.jpg)

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)